Estrategias de Adaptación al Cambio Climático

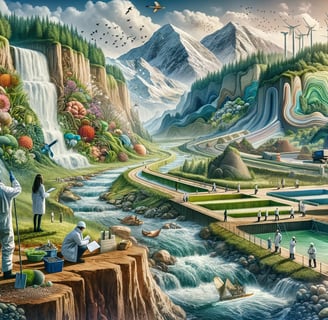

Descubre estrategias de adaptación al cambio climático basadas en la geología. Promovemos un diálogo con la tierra para enfrentar desafíos ambientales y fomentar la sostenibilidad en un mundo cambiante.

Jose Rendon

1. Introducción: La Tierra, testigo implacable

Mientras caminamos por los valles y montañas de este planeta que llamamos hogar, resulta imposible obviar el murmullo persistente que surge de la Tierra misma. Es un susurro que, en épocas pasadas, interpretamos como un canto de eternidad; pero hoy, con la crisis climática desafiando cada rincón del globo, se vuelve un clamor de urgencia. En medio de las discusiones y los planes de mitigación del cambio climático—reducción de emisiones, transición energética, protección de bosques—emergen voces que subrayan la importancia de la geología como fuente de sabiduría y soluciones.

Estamos hablando de estrategias de adaptación al cambio climático inspiradas en la Tierra misma: la restauración de humedales, la recarga de acuíferos, la gestión de cuencas hidrográficas y otras iniciativas que beben del conocimiento geológico para proteger nuestros recursos hídricos, minerales y ecosistemas. Este artículo, que aspira a convertirse en un faro de información y reflexión, aborda las más recientes investigaciones y propuestas en este campo, con la intención de llegar tanto a lectores curiosos como a profesionales que buscan datos sólidos y viables.

El cuidado de la Tierra y el reencuentro con sus procesos geológicos son inaplazables. Acompáñenos en este recorrido donde, más allá del incesante bullicio informativo, intentamos hallar un remanso de claridad: la geología, con su lento latir milenario, puede ofrecernos rutas concretas para adaptarnos a los cambios que ya nos alcanzan.

2. Contexto: Por qué la geología importa en la adaptación climática

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en su Sexto Informe de Evaluación (2021-2022), reiteró que el calentamiento global proyecta un ascenso continuo en la temperatura media del planeta, acompañado de fenómenos extremos más frecuentes—sequías intensas, tormentas violentas y el aumento del nivel del mar. Para las sociedades humanas, estos impactos se traducen en inseguridad alimentaria, presión sobre los recursos hídricos y deterioro de infraestructuras críticas. Pero a menudo olvidamos que la Tierra ofrece sus propios mecanismos de regulación, forjados a través de millones de años de evolución geológica.

La geología nos enseña que la corteza terrestre, con sus sistemas de fallas, sedimentos, acuíferos y humedales, no es un ente estático. Más bien, actúa como un dinámico reservorio de agua, nutrientes y minerales. Aproximarnos a este conocimiento milenario permite diseñar estrategias de adaptación con una base más sólida y realista, aprovechando los procesos naturales en lugar de luchar contra ellos. Ejemplos notables son la recarga artificial de acuíferos en regiones áridas, la restauración de humedales costeros como barreras frente al aumento del nivel del mar y la gestión integral de cuencas para optimizar la disponibilidad de agua dulce.

En un panorama global, donde la sobreexplotación de recursos ha tensionado la capacidad regenerativa de los ecosistemas, la visión geológica se erige como un contrapeso a la inmediatez. Es un llamado a observar las formaciones rocosas, los suelos, las napas subterráneas y los humedales no como meros escenarios, sino como aliados esenciales para enfrentar la crisis climática.

3. Restauración de humedales: corazones de agua en la Tierra

Los humedales—desde pantanos y turberas hasta manglares y marismas—son verdaderas joyas ecológicas y geológicas. Se estima que, a nivel mundial, han desaparecido cerca del 50% de los humedales en los últimos 100 años (dato de la Convención de Ramsar, 2020). La drástica reducción de estos ecosistemas ha afectado la capacidad de retención de agua en el paisaje, la captura de carbono y la protección frente a inundaciones.

3.1. Función geológica y climática de los humedales

Los humedales cumplen funciones hidrológicas vitales. En primer lugar, actúan como esponjas que absorben el exceso de agua durante las temporadas de lluvia y lo liberan de manera gradual en épocas secas, regulando el caudal de los ríos y controlando inundaciones. Desde la óptica geológica, sus suelos (generalmente arcillosos o con alta concentración de materia orgánica) retienen nutrientes y filtran contaminantes, favoreciendo la calidad del agua subterránea.

En cuanto a la captura de carbono, los humedales representan el mayor almacén de carbono por unidad de superficie en el planeta: las turberas guardan entre 500 y 700 gigatoneladas de carbono (según el Global Peatlands Initiative, 2021), más que la mayoría de los bosques tropicales. Su destrucción libera CO₂, contribuyendo al calentamiento global.

3.2. Proyectos recientes de restauración y cifras destacadas

Rehabilitación de manglares en el sudeste asiático: Diversos informes, entre ellos los de la organización Blue Forests (2022), señalan que los manglares degradados en Vietnam, Filipinas e Indonesia pueden recuperarse mediante la siembra de plántulas y la restauración de los flujos hidrológicos naturales. Estudios indican que, en solo 5 a 10 años, los manglares reforestados ofrecen una barrera eficiente contra tormentas y tsunamis, al tiempo que capturan entre 1,5 y 2 veces más carbono que bosques terrestres de la misma extensión.

Restauración de turberas en Europa: En países como Irlanda y Escocia, se lleva a cabo la rehidratación de antiguas turberas drenadas para la extracción de turba. Con ello, se busca retomar la acumulación de materia orgánica y secuestrar carbono de manera estable. Según la European Peat Society (EPS), se planea restaurar hasta 250.000 hectáreas de turberas hacia 2030, con un potencial de secuestro de más de 2 millones de toneladas de CO₂ anuales.

Estas iniciativas refuerzan la idea de que, al reconstruir el mapa de humedales, no solo rescatamos biodiversidad, sino que aprovechamos la memoria geológica de la Tierra—sus llanuras de inundación, sus valles fluviales—para protegernos y, a la vez, salvaguardar el clima.

4. Recarga de acuíferos: tesoros subterráneos para un futuro sediento

En muchas regiones del planeta, el calentamiento global y la variabilidad climática han puesto en jaque las fuentes de agua superficiales. Los acuíferos subterráneos, sin embargo, se alzan como reservorios estratégicos que pueden abastecer a ciudades y agroindustrias durante sequías prolongadas. Pero la sobreexplotación y la contaminación amenazan estos tesoros subterráneos. ¿Qué hacer? Aquí es donde emerge la idea de la recarga gestionada de acuíferos (MAR, por sus siglas en inglés).

4.1. ¿En qué consiste la recarga gestionada?

La recarga gestionada implica la conducción de agua superficial (proveniente de ríos, lagos, precipitaciones o incluso agua regenerada tras un tratamiento adecuado) hacia zonas de infiltración—pozos, zanjas, humedales artificiales—para que permee el subsuelo y reponga los niveles freáticos. Así, se alivia la presión sobre acuíferos que sufren un déficit crónico, como resultado de extracciones superiores a su capacidad de recarga natural.

El enfoque geológico resulta clave: no todos los suelos ni formaciones rocosas son aptas para la infiltración, y se requiere un estudio detallado de la porosidad, la permeabilidad y la estructura de fracturación para asegurar que el agua se distribuya de manera efectiva.

4.2. Casos de éxito y datos recientes

Proyecto de recarga en el acuífero de Orange County (California): Uno de los ejemplos más avanzados a nivel global. A través de un sistema pionero de agua reciclada, se inyectan más de 110 millones de galones diarios (aprox. 416.000 metros cúbicos) de agua limpia al subsuelo, abasteciendo a 2,5 millones de habitantes. La tasa de recuperación del acuífero ha mejorado de forma significativa, y los costos, aunque elevados en la fase inicial, son más bajos que buscar agua a largas distancias o desalinizar masivamente.

MAR en zonas áridas de Australia: Según investigaciones de la Universidad de Adelaide (2020), la recarga intencional de acuíferos en regiones semidesérticas del sur australiano ha permitido estabilizar la producción agrícola y asegurar el suministro de agua potable a comunidades remotas. El proyecto escudriñó formaciones arenosas y calcáreas para crear campos de infiltración, aprovechando picos de lluvia para alimentar los depósitos subterráneos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indica que la MAR podría expandirse en un 50% para 2040, a medida que más municipios y regiones busquen soluciones rentables y sostenibles ante el estrés hídrico. Sin embargo, se requiere un marco regulatorio claro y la involucración de actores locales—agricultores, empresas, gobiernos—para evitar conflictos y asegurar una gestión equitativa del agua.

5. Gestión de cuencas hidrográficas: la mirada integral

Abordar la gestión del agua y la adaptación climática requiere un enfoque sistémico, donde ríos, suelos, acuíferos, bosques y poblaciones humanas formen parte de un engranaje complejo. De allí la relevancia de la gestión integrada de cuencas hidrográficas, una estrategia que se apoya fuertemente en conocimientos geológicos para mapear las fuentes de recarga, la dinámica fluvial y los riesgos de inundaciones o erosión.

5.1. Beneficios de la gestión integral

Prevención de inundaciones: El análisis geológico y geomorfológico de una cuenca permite identificar las áreas más propensas a desbordamientos y deslizamientos. Diseñar obras de protección y planes de uso del suelo (por ejemplo, mantener o restaurar bosques y humedales en zonas ribereñas) reduce drásticamente la vulnerabilidad.

Mantenimiento de la calidad del agua: Al controlar las actividades industriales y agrícolas en zonas sensibles—aplicando controles de fertilizantes y pesticidas—se protegen las zonas de recarga y se evita la contaminación de ríos y manantiales.

Perspectiva multiescalar: La cuenca hidrográfica abarca desde las cabeceras en montañas o mesetas hasta los valles y desembocaduras. De acuerdo con el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), planificar el uso del territorio con un enfoque de cuenca completa puede incrementar la eficiencia en un 30% en términos de costos y resultados, en comparación con planes fragmentados.

5.2. Ejemplos emblemáticos

Cuenca del río Duero (Portugal y España): Proyecto transfronterizo impulsado por la Confederación Hidrográfica del Duero y organismos portugueses, que busca armonizar la explotación hidroeléctrica con la protección de ecosistemas ribereños. Mediante el mapeo de suelos y formaciones rocosas, se identificaron zonas prioritarias de restauración ecológica para mitigar la pérdida de humedales.

Manejo integrado de la cuenca del río Cauca (Colombia): Un caso complejo, pues atraviesa regiones de alta densidad poblacional y actividades mineras, agrícolas e industriales. El Instituto de Investigación en Geociencias (INGEOMINAS) y la Universidad del Valle han liderado estudios geológicos para detectar áreas inestables y orientar la construcción de diques y canales de drenaje. Si bien quedan enormes desafíos, los expertos subrayan que adoptar un enfoque de cuenca reduce la conflictividad por el agua y protege bosques de neblina que regulan los caudales.

6. La geología como eje de soluciones: más allá del agua

Cuando hablamos de adaptación al cambio climático inspirada en la geología, no se trata únicamente de proteger y gestionar recursos hídricos. La minería responsable, la protección de suelos frente a la erosión y la reutilización de desechos minerales también forman parte de ese espectro de iniciativas. La explotación minera de forma controlada, con planes de restauración de los ecosistemas impactados, puede mitigar el daño a largo plazo y, en algunos casos, incluso crear nuevos hábitats o embalses útiles para la región.

6.1. Protección de suelos y vegetación

La degradación y erosión de los suelos es otra cara de la crisis climática, multiplicada por la deforestación y la agricultura intensiva. Aquí, la geología ofrece respuestas a través del estudio de la composición mineral del suelo, la inclinación de las laderas, la dinámica de sedimentos y la caracterización de rocas madres. Conociendo este sustrato, se pueden diseñar prácticas de cultivo que retengan más carbono y reduzcan la erosión—por ejemplo, la agricultura de conservación y la reforestación con especies nativas que, gracias a sus raíces profundas, estabilicen el terreno.

6.2. Aprovechamiento de residuos mineros

En algunos países, se investiga la posibilidad de reusar colas mineras (residuos de la extracción de minerales) para rellenos de suelo o incluso para la fabricación de materiales de construcción de baja huella de carbono. Un estudio de la Universidad de Queensland (Australia, 2021) calcula que la reutilización de residuos de carbón y de minerales de hierro podría reducir en un 15-20% la explotación de canteras de roca caliza para cemento, aportando a la economía circular. Siempre y cuando se realice con controles rigurosos para evitar la liberación de metales pesados y otros contaminantes, esta estrategia puede sumarse al abanico de soluciones basadas en la geología.

7. Perspectiva de la comunidad científica e ingeniería aplicada

A lo largo de las últimas dos décadas, científicos, geólogos e ingenieros han intensificado sus esfuerzos para comprender cómo la dinámica interna de la Tierra puede ayudarnos a convivir con el cambio climático. Veamos algunas opiniones y resultados de investigaciones recientes:

Dr. Kevin M. Hiscock, Hidrogeólogo de la Universidad de East Anglia (Reino Unido): En un artículo de 2022, subraya que las técnicas de recarga gestionada de acuíferos han dado resultados notables en términos de seguridad hídrica, pero advierte de la necesidad de un monitoreo continuo para prevenir la intrusión de agua salina en zonas costeras.

Grupo de Investigación del Delta del Mississippi (EE. UU.): Han desarrollado modelos computacionales para restaurar humedales costeros y “reconstruir” el litoral usando sedimentos arrastrados por el río. Las simulaciones apuntan a una reducción de más del 30% en el riesgo de inundación de áreas habitadas, además de frenar la pérdida de suelos fértiles.

Ingenieros Civiles en países como España y Chile: Apoyan la combinación de soluciones verdes (como humedales artificiales y recarga de acuíferos) con infraestructuras grises (diques y embalses), subrayando la complementariedad de ambos enfoques. Un informe del Colegio de Ingenieros de Chile (2021) destaca que la construcción de diques combinada con la recuperación de humedales en la cuenca del río Maule podría reducir en un 60% las pérdidas agrícolas durante sequías prolongadas.

Estas miradas convergen en el convencimiento de que la ingeniería y la geología no están reñidas con la conservación de la naturaleza; por el contrario, pueden aliarse si se planifica con criterio ecológico y social.

8. Beneficios socioeconómicos y alianzas público-privadas

La adopción de estrategias de adaptación basadas en la geología no se limita al ámbito técnico. Conlleva un potencial transformador en lo social y económico:

Generación de empleo verde: La restauración de humedales, la recarga de acuíferos y el monitoreo geológico requieren mano de obra calificada y no calificada. Comunidades locales pueden beneficiarse de programas de restauración que generen puestos de trabajo estables.

Turismo ecológico: Zonas de humedales recuperados se convierten en destinos de observación de aves y senderismo ecológico, dinamizando la economía de regiones deprimidas.

Alianzas público-privadas: Empresas que dependen de agua (cervecerías, embotelladoras, agrícolas) están financiando en algunos casos la recarga de acuíferos o la restauración de ecosistemas clave para garantizar su propia producción a largo plazo. Un ejemplo destacado es la alianza entre Coca-Cola y WWF para proteger cuencas fluviales en América Latina.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2030 se podrían crear hasta 24 millones de empleos en el sector verde—incluyendo reforestación y manejo de cuencas—si las políticas de adaptación al cambio climático se integran con planes de desarrollo sostenible.

9. Retos, barreras y la importancia de la participación ciudadana

A pesar de la aparente sensatez de estas estrategias, la implementación no está exenta de obstáculos:

Falta de financiamiento: Muchos proyectos de restauración y gestión de cuencas requieren grandes inversiones iniciales. En países con recursos limitados, la prioridad a menudo va a otras áreas urgentes como salud o infraestructura básica.

Carencia de datos: El monitoreo hidrogeológico y la cartografía geológica detallada no están disponibles en todas partes. Sin esa base científica, resultan arriesgadas las intervenciones en acuíferos o humedales, por la incertidumbre de los resultados.

Conflictos de intereses: Mineras, grandes agricultores y urbanizadores pueden ver con recelo las restricciones en el uso del suelo o los límites de extracción de agua que impone una gestión integral. La negociación política se vuelve esencial.

Falta de concientización: Los humedales han sido históricamente subvalorados, vistos como “tierras inútiles” que necesitan ser drenadas para la agricultura o urbanización. Cambiar esta percepción demanda campañas de información y educación ambiental.

La participación ciudadana, la consulta a comunidades locales y la transparencia en la toma de decisiones pueden reducir la conflictividad y fomentar un sentido de corresponsabilidad. Los planes de adaptación al cambio climático dejan de ser un asunto de élites para tornarse en proyectos comunitarios de largo alcance.

10. Reflexiones finales: la Tierra como maestra silenciosa

En un tiempo en que las malas noticias climáticas inundan los titulares—huracanes más intensos, sequías devastadoras, incendios voraces—, tal vez la mayor enseñanza provenga de la propia Tierra. Comprender su geología, leer sus señales, aprender de sus mecanismos milenarios de autorregulación, nos abre el camino hacia soluciones que armonizan con el pulso de la naturaleza. Es como si, tras siglos de ignorar estas voces subterráneas, estuviéramos al fin listos para escuchar y dialogar con ellas.

Desde la lente reflexiva, la cuestión climática no es solo un problema técnico, sino un desafío ético y cultural. Significa reconocernos como parte de un tejido que va más allá de nuestro presente inmediato, y que trasciende fronteras políticas o intereses sectoriales. En esa misma línea, recordar que la crisis también puede ser un espejo de nuestras tensiones sociales y de la forma en que las comunidades encuentran—o no—el poder colectivo de transformar la realidad.

La adaptación basada en la geología nos traslada a la humildad de asumir que no poseemos la última palabra. Al contrario, debemos desentrañar la historia escrita en capas de sedimento, en la topografía de los acuíferos, en la memoria de los humedales. Solo así seremos capaces de delinear estrategias que no rompan ese equilibrio tan frágil del que dependemos.

La invitación final es a repensar la relación con el mundo físico que habitamos. La Tierra, al fin y al cabo, no es un mero recurso inerte, sino una constelación de procesos vivos y dinámicos. Celebrar, restaurar y cuidar ese mundo es, en última instancia, un acto de supervivencia y de gratitud.

Porque en los cauces serpenteantes de los ríos y en la umedad profunda de las turberas late un mensaje ancestral: adaptarnos no es rendirnos, sino aprender a navegar en sintonía con la corriente geológica que nos precede y nos trasciende.

Bibliografía y referencias consultadas

IPCC (2021-2022) – Sixth Assessment Report, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.

Convención de Ramsar (2020) – Reporte sobre el estado global de los humedales.

Global Peatlands Initiative (2021) – Informes sobre turberas y secuestro de carbono.

European Peat Society (EPS) – Planes de restauración de turberas en Europa (2022).

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) – Reportes de recarga gestionada de acuíferos (2018-2022).

Universidad de Adelaide (2020) – Publicaciones sobre recarga artificial en zonas áridas de Australia.

SIWI (Instituto Internacional del Agua de Estocolmo) – Gestión integral de cuencas y eficiencia económica.

Colegio de Ingenieros de Chile (2021) – Informe sobre obras hídricas y soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del río Maule.

Universidad de Queensland (2021) – Estudios sobre reuso de residuos mineros y economía circular.

Blue Forests (2022) – Iniciativas de rehabilitación de manglares en el sudeste asiático.

Recursos

Explora la geología y energías renovables aquí.

© 2024. All rights reserved.